中国科学技术大学生命科学与医学部周丛照教授课题组利用冷冻电镜单颗粒技术解析特异性侵染模式鱼腥藻的淡水短尾噬藻体A4的完整三维结构,揭示其衣壳的双层加固机制以及衣壳内部关键侵染元件前注射体的原位组装模式,首次阐明病毒基因组在前注射体上的包装模式,相关研究成果以“Cryo-EM structure of cyanopodophage A4 reveals a pentameric pre-ejectosome in the double-stabilized capsid”为题于2025年3月31日在线发表在《美国国家科学院院刊》(PNAS)上。

蓝藻是淡水生态系统中重要的光合微生物,但其过度增殖将导致水体富营养化,并引发蓝藻水华。噬藻体作为蓝藻的天然“捕食者”,可裂解宿主并调控蓝藻的种群平衡,在水环境保护过程中发挥着重要作用。鱼腥藻PCC 7120是研究淡水蓝藻生理与遗传的模式生物,可被短尾噬藻体A4特异性侵染。短尾噬藻体由于尾长受限,侵染时需要由衣壳内的前注射体(pre-ejectosome)在宿主细胞膜间重构跨膜通道,以辅助病毒完成基因组注射。前注射体通常由多个蛋白高度压缩形成,但对其原位构象的研究十分有限,极大地限制对噬藻体基因组包装与侵染机制的深入理解。

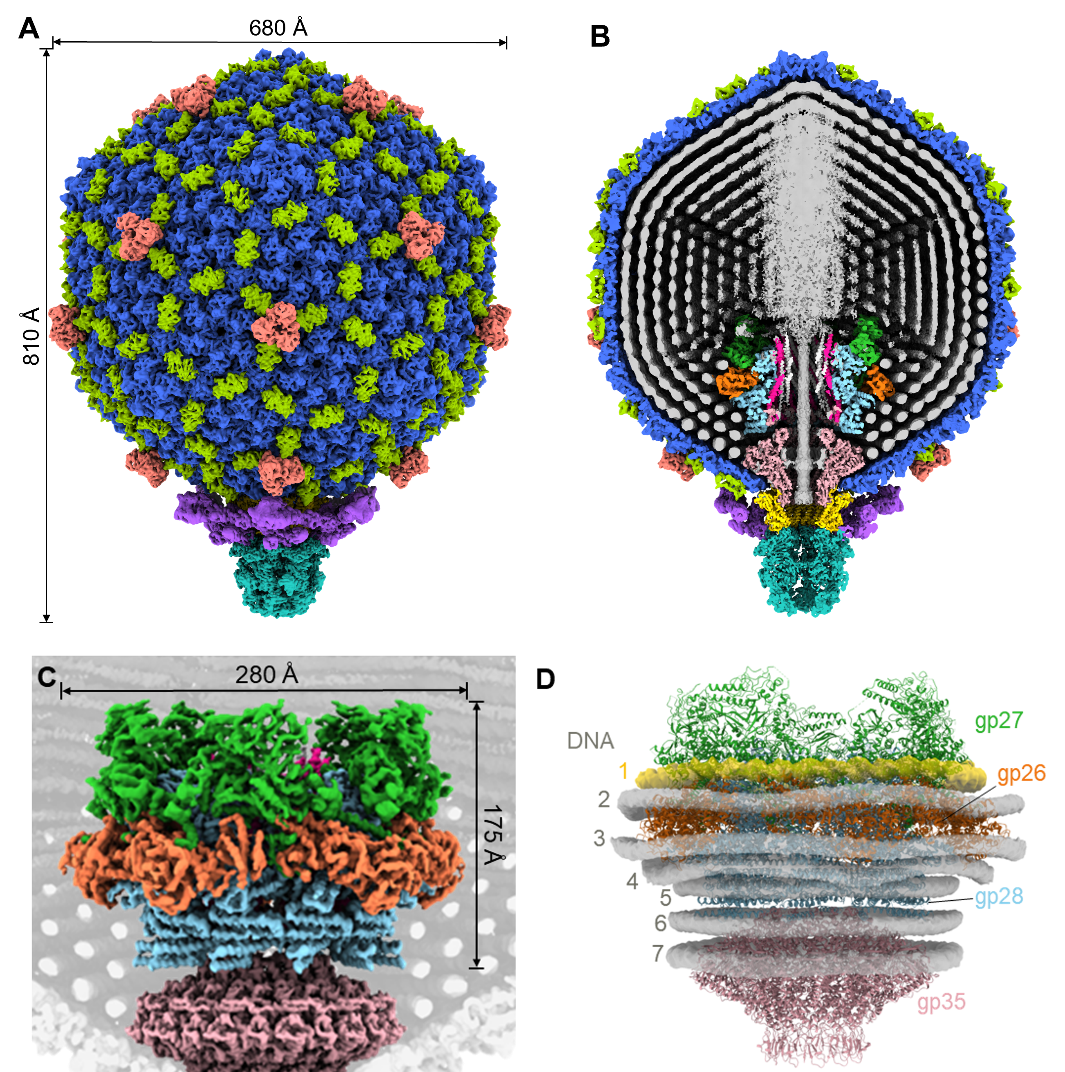

作者利用质谱分析鉴定出噬藻体A4的11种结构蛋白,随后通过冷冻电镜技术解析A4的完整三维结构,发现其衣壳由两类不同折叠类型的装饰蛋白(cement protein)共同加固。其中,主要装饰蛋白gp37以二聚体形式稳定衣壳,而辅助装饰蛋白gp25则以三聚体形式进一步协同加固,形成双层稳定结构(图一)。A4衣壳内部的前注射体由四种注射蛋白gp29~gp26通过类似“榫卯结构”的方式组装,由内到外形成三层同轴复合体,最终构成五聚体的前注射体。结构分析首次清晰揭示病毒基因组在前注射体上的包装模式:前注射体外侧环绕着七圈双链DNA(dsDNA),其中第一圈dsDNA紧密结合在前注射体最外层gp27-gp26的碱性沟槽中,揭示病毒基因组包装的起始锚定位点。基于前注射体的原位结构并结合前期研究,作者提出短尾噬藻体可能的基因组包装过程和注射机制。该研究首次阐明短尾噬藻体前注射体的精确组装模式,以及其与基因组包装的协同效应,为理解短尾噬藻体的侵染机制提供结构基础,有助于A4作为底盘噬菌体在合成生物学中的应用。

中国科大周丛照教授、李琼副教授和中国科学院水生生物研究所张奇亚研究员为该论文的共同通讯作者,中国科大博士生侯普和博士后周睿倩为该论文的共同第一作者。冷冻电镜数据采集工作在中国科大冷冻电镜中心完成,质谱分析依托生命科学实验中心平台。上述研究得到国家自然科学基金、中央高校基础科研业务费和安徽省科技厅的资助支持。李琼感谢安徽省青年科技人才托举计划的支持。

全文链接:https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2423403122

图一 噬藻体A4的完整结构(A-B)及其衣壳内的前注射体结构(C-D)

(生命科学与医学部、科研部)